Géraldine Le Roux, les pieds sur mer

Actualité

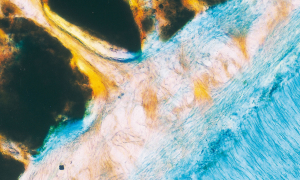

Passionnée d’art et fascinée par l’océan, Géraldine Le Roux, anthropologue à Brest, explore depuis plus de 20 ans ses deux passions entre la France et l’Australie.

La voiture ralentit devant la gare de Brest. Une fenêtre s’ouvre. Emmitouflée dans son manteau noir, celle qui est au volant nous fait signe de monter en s’excusant pour le désordre. « D’habitude, il y a un paddle à l’arrière », lance-t-elle en indiquant les sièges rabattus. Dès qu’elle trouve le temps, Géraldine Le Roux va respirer l’air marin. « Quelque chose dans le flux des marées me stimule, c’est un besoin », confiera-t-elle un peu plus tard en noyant une tranche de citron dans son thé. À la fois maîtresse de conférences en anthropologie à l’Université de Bretagne Occidentale et commissaire d’exposition, la chercheuse de 42 ans a même, un temps, envisagé d’emménager sur un bateau.

Sortir du huis-clos universitaire

Née près de Quimper, elle grandit avec les aventures de l’infatigable exploratrice Alexandra David-Néel, première femme occidentale à atteindre Lhassa, la capitale du Tibet, en 1924. Comme un signe, déjà, du goût pour la bougeotte et l’expédition qui anime la scientifique. D’ailleurs, pour elle, cela ne fait aucun doute, son histoire commence en Australie. À 20 ans, alors qu’elle y passe quelques mois, Géraldine, étudiante en histoire de l’art, reste pantoise devant le tableau d’un artiste aborigène, Turkey Tolson Tjupurrula.

La Bretonne ne le sait pas encore, mais elle vient d’ouvrir une porte qu’elle ne refermera jamais. Du désert aux musées en passant par les grandes villes australiennes, elle se prend d’intérêt pour les arts aborigènes et la diversité de leurs expressions. Petit à petit, elle lie histoire de l’art et anthropologie, une complémentarité d’analyses qui reste, aujourd’hui encore, sa marque de fabrique. En 2003, déçue par ce qu’elle voit dans les musées français, où l’art aborigèn est alors souvent réduit à la peinture du désert1, elle décide avec une amie de concevoir une exposition différente. « Je terminais mon mémoire et je savais que même si ce sont des travaux très importants, ils restent souvent dans un huis-clos universitaire inaccessible au grand public », regrette la chercheuse.

Nouveau chapitre

Depuis son tout premier voyage, ses allers-retours en Australie se sont multipliés. « C’est devenu ma deuxième maison », sourit-elle en jetant un oeil au port de plaisance de Brest, qui se découpe à travers la fenêtre. C’est là-bas qu’en 2012, pour la deuxième fois, une oeuvre d’art change sa vie. Elle tombe nez-à-nez avec un personnage « aux yeux écarquillés, un bonnet de travers et des seins comme des obus. » Le tout tissé en filets de pêche abandonnés. L’anthropologue consacre près de 10 ans de recherche à ces oeuvres en ghostnets2 et coordonne notamment, en 2021, la première exposition muséale, sur le sujet.

Un nouveau chapitre s’ouvre désormais. Son prochain projet3 a obtenu une prestigieuse bourse européenne. Avec une dizaine de chercheurs, elle prévoit d’explorer les liens entre arts autochtones et pollution de l’espace et des océans. De quoi, peut-être, rassasier sa fascination pour les immensités.

1. Une expression parmi d’autres de l’art aborigène.

2. L’art des ghostnets, approche anthropologique et esthétique des filets fantômes, Éditions du Muséum national d’Histoire naturelle, 2022 (39€).

3. Ocean and space pollution, artistic practices and indigenous knowledges (Oskapik).

TOUTES LES ACTUALITÉS

du magazine Sciences Ouest