La face cachée des étoiles

Carte blanche

Depuis toujours, les humains contemplent les étoiles qui scintillent au firmament. Objets d’étude pour les scientifiques, repères pour la navigation sans GPS, source d’inspiration pour les poètes, les étoiles et les constellations qu’elles dessinent nous émerveillent. Dans l’Antiquité, le catalogue d’Hipparque recensait 850 étoiles. Le 17e siècle marqua une révolution grâce à Galilée et à sa lunette. Il découvrit que la Voie Lactée n’est pas juste un ruban blanchâtre dans le ciel, mais qu’elle est composée d’une myriade d’étoiles. Alors que seulement 6 000 étoiles sont visibles à l'œil nu, nous estimons désormais que 200 à 400 milliards d’étoiles peuplent notre Galaxie et que l’Univers renferme plus de 200 milliards de galaxies.

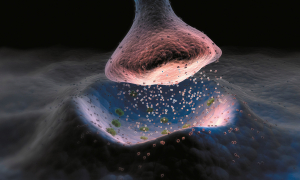

Briques de base du Vivant

Les étoiles sont de formidables laboratoires de physique. Il y règne des températures et des pressions souvent inatteignables sur Terre. Au cœur des étoiles massives en fin de vie, le plasma est porté à plus d’un milliard de degrés tandis que la densité des étoiles de faible masse devenues naines blanches atteint une tonne par cm3 ! Les connaissances de ces milieux extrêmes sont basées sur la modélisation de l’intérieur des étoiles. Nos modèles combinent développements théoriques, simulations numériques et expériences de laboratoire. Ils sont validés par des observations astronomiques très précises. Nous mettons en jeu physique quantique et statistique, hydrodynamique, ou encore physique nucléaire pour disséquer l’intérieur des étoiles et prédire leur évolution, depuis la naissance au sein d’un nuage moléculaire géant jusqu’aux stades ultimes. Selon sa masse initiale, une étoile termine sa vie en explosion de supernova ou en nébuleuse planétaire, laissant un résidu compact (naine blanche, étoile à neutrons, trou noir) ou même… rien. Dans tous les cas, elle enrichit le milieu interstellaire en éléments chimiques tels que le carbone et l’oxygène qui, in fine, forment les briques de base du Vivant. Pour reprendre Carl Sagan et Hubert Reeves : nous sommes poussières d’étoiles !

Carte d’identité des galaxies

Modéliser les étoiles nous permet également d’estimer leur masse et leur âge, ce dernier n’étant pas accessible à l’observation. Ils sont essentiels pour établir la carte d’identité des galaxies. Par exemple, notre Voie Lactée est une galaxie spirale barrée composée d’un bulbe central, d’un disque complexe et d’un halo dont nous cherchons à retracer l’histoire. Elle abrite des étoiles âgées de plus de 12 milliards d’années, et d’autres y naissent encore. Mais quelle est l’origine de ces étoiles ? Sont-elles nées in situ ou ont-elles migré ? Sont-elles issues d’épisodes d’accrétion de galaxies naines ?

Cortèges planétaires

Depuis la découverte, en 1995, d’une exoplanète en orbite autour de l’étoile 51 Pegasi par Michel Mayor et Didier Queloz, des milliers d’autres exoplanètes ont été découvertes. Selon la technique de détection, l’observation donne accès au rapport de leur masse ou de leur diamètre à ceux de leur étoile-hôte mais jamais à leur âge. La masse, l’âge et le diamètre de l’étoile-hôte sont nécessaires pour classer la planète en Jupiter chaud, super-Terre ou encore mini-Neptune. Notre système solaire ne ressemble à aucun autre semble-t-il, mais beaucoup reste à apprendre. Les étoiles sont un champ d’étude riche et prometteur pour les astrophysiciennes et astrophysiciens ! La communauté française y joue un rôle clé. Elle exploite ou prépare les missions spatiales de l’Esa comme Gaia (lancée en 2013) et Plato (prévue en 2026) qui donnent un nouvel éclairage sur notre Voie Lactée, ses étoiles et leurs cortèges planétaires.

TOUTES LES CARTES BLANCHES

du magazine Sciences Ouest